市役所宛封筒の書き方とは?

市役所に送る封筒の重要性

市役所に提出する書類は、各種手続きや証明書の取得など、

日常生活において非常に重要な役割を果たします。

これらの書類を郵送する際、封筒の書き方を正しくすることで、

スムーズに手続きが進み、トラブルを未然に防ぐことができます。

市役所は多くの部署があるため、

封筒の宛名が明確でないと書類が適切な担当者へ

届かない可能性もあります。

正しい書き方で郵送するメリット

宛先や敬称が間違っていると、書類が届かなかったり、

担当者に届くまで時間がかかってしまうこともあります。

正しい封筒の書き方を理解しておくことで、

安心して郵送でき、迅速な対応を得られる可能性が高まります。

また、きちんとした封筒は相手に丁寧な印象を与えるため、

信頼関係の構築にもつながります。

この記事で学べる内容

この記事では、市役所宛てに封筒を送る際の基本ルールから、

横書き・縦書きの使い分け、よくあるミスや注意点まで、

わかりやすく解説します。

誰でも簡単に実践できるよう、

具体的な例も交えてご紹介します。

初めて市役所に書類を送る方にも、

自信をもって郵送できるような知識が身につく内容となっています。

市役所宛封筒に関するよくある質問

- 封筒に「御中」と書くのは正しい?

- 担当課がわからない場合の宛名はどうする?

- 手書きと印刷、どちらが好ましい?

- 書き損じた封筒は使い回してもよい?

基本的な封筒の書き方

封筒のサイズと種類

市役所に送る際には、A4三つ折りが入る「長形3号封筒」や、

折らずに入れたい場合は「角形2号封筒」を使用するのが一般的です。

中身の量や種類に応じて選びましょう。

茶封筒よりも白封筒がフォーマルな印象を与えるため、

公的な手続きでは白色が推奨されることもあります。

宛名の記載方法

封筒の表面には、以下の情報を正確に記載します:

- 郵便番号

- 市役所の住所(〇〇市役所〇〇課など)

- 「御中」または担当者名+「様」

- 差出人の住所・氏名(裏面に記載)

例:

〒123-4567

東京都〇〇市〇〇町1-2-3

〇〇市役所 市民課 御中

住所の改行位置や文字の間隔も適切に調整し、

読みやすさを意識しましょう。

敬称の使い分けと注意点

- 課や部署あて →「御中」を使用

- 個人名がわかっている場合 →「様」を使用(例:〇〇市役所 市民課 田中様)

- 「様」と「御中」は併用しない(誤り:田中様 御中)

封筒の敬称は形式を重んじる市役所において特に重要です。

誤った敬称は失礼にあたるため、十分注意が必要です。

担当者名の記載

担当者が明確な場合は、部署名の下に担当者名を記載しましょう。

例:

〇〇市役所 市民課

担当:田中太郎様

部署のみがわかっている場合でも、

「〇〇課 御中」と記載すれば問題ありません。

問い合わせ先が明記されている書類に合わせて

記載内容を調整するとより正確です。

横書きと縦書きの使い分け

横書きの封筒の特徴

近年では、ビジネス文書や行政文書において

横書きが主流となってきています。

特に印刷された宛名ラベルを使用する場合や、

英数字を多く含む住所では、

横書きの方が読みやすく適しています。

宛名、差出人ともに左から右へと視線が自然に流れるため、

視認性も高く、効率的です。

縦書きの封筒の特徴

伝統的な書き方として根強いのが縦書きです。

手書きで丁寧さを重視したい場合や、

フォーマルな場面では縦書きが好まれる傾向があります。

特に和式の文書や儀礼的な書類では縦書きが適しています。

文字に温かみが出やすく、受け取る側に誠意が伝わりやすい点も魅力です。

状況に応じた書き方の選択

- 印刷やパソコンを使う場合:横書きがおすすめ

- 手書きで送る場合:縦書きでも問題なし

- 市役所からの指定がある場合は、それに従うことが最優先

近年では、特に指定がなければどちらでも構いませんが、

見た目の印象や読みやすさに応じて選びましょう。

また、宛名面だけでなく、

封筒の裏面(差出人記載)も同じ書式で統一するのが望ましいです。

特別な場合の書き方

返信用封筒の書き方

市役所に申請書類などを郵送する際、

返信用封筒を同封するよう求められることがあります。

この場合、返信用封筒には自分の住所・氏名を正確に記載し、

必要な切手を貼ることが基本です。

封筒サイズは通常長形3号(定形郵便)が適していますが、

返送書類のサイズに応じて角形2号を使うこともあります。

「○○課 御中」宛ての返信が不要な場合、

自分の名前の下に「様」などの敬称を付ける必要はありません。

在中の記載方法

封筒に「○○在中」と赤字で記載することで、

重要書類が入っていることを明示できます。

たとえば、「申請書在中」「住民票在中」などが該当します。

封筒の左下に赤ペンや赤スタンプで記載し、

場合によっては枠で囲むとより丁寧です。

これにより市役所内での書類の取り扱いがスムーズになります。

市役所に送る書類の添付

市役所に送る際には、

必要な書類がすべて揃っているかを必ず確認しましょう。

申請書だけでなく、本人確認書類のコピーや返信用封筒、

手数料を同封することが求められるケースもあります。

クリップやホチキスでまとめると紛失防止に効果的です。

郵送時の注意点

切手の貼り方と料金

郵送する際は、封筒の重さに応じた切手を貼りましょう。

定形郵便(50g以内)は110円、定形外や厚みのある封筒は

追加料金が必要になる場合があります。

返信用封筒にも切手を忘れず貼付してください。

郵便局で重さを測ってもらうのが確実です。

郵便番号の正しい記載法

宛先の郵便番号は封筒の右上、

7桁の番号を枠内にしっかり記載します。

返信用封筒にも、自分の郵便番号を正確に記入することで

誤配を防ぐことができます。

郵便番号検索は日本郵便の公式サイトで確認できます。

郵送後の確認事項

郵送後は、到着確認のために数日後に市役所へ

電話やメールで問い合わせるのが安心です。

特に重要な書類や期限付きの手続きの場合、

簡易書留など追跡可能な方法での郵送を検討しましょう。

市役所宛封筒の具体例

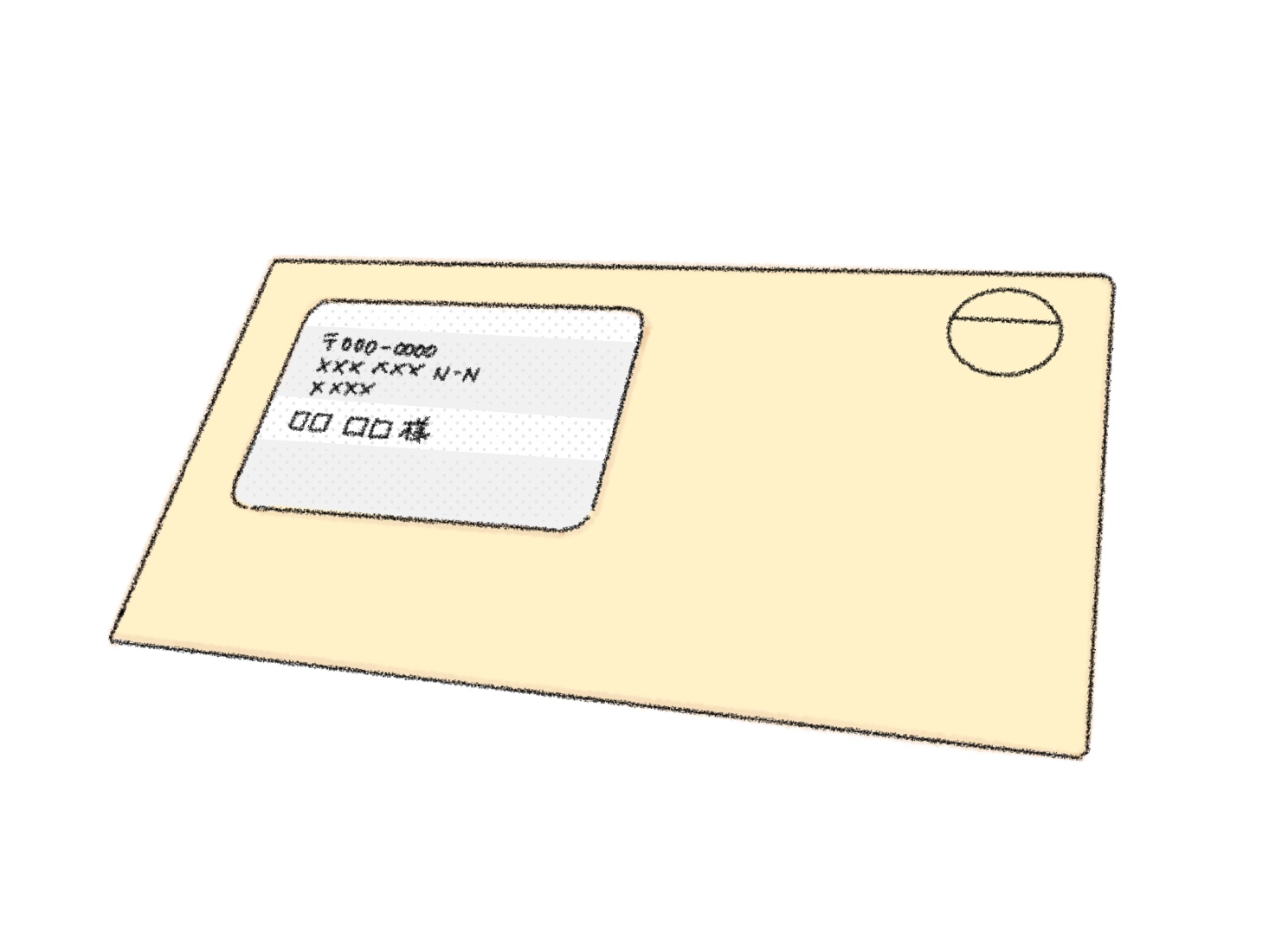

実際の封筒見本

宛名の書き方や在中表記、

切手の貼り方などを視覚的に確認できるよう、

封筒の実例を参考にするのが効果的です。

「○○市役所 ○○課 御中」や

「〒123-4567 東京都○○市○○町1-2-3」など、

正確な住所・部署名を明記することが重要です。

書類別に見る封筒の書き方

申請内容によって封筒の書き方が異なることもあります。

たとえば、住民票請求、転出届、婚姻届など、

用途に応じて「○○届在中」などの記載を加えましょう。

これにより市役所側が内容を把握しやすくなります。

失敗しないための実例集

誤字脱字や宛先の書き間違い、

切手不足などのミスは返送や処理の遅れにつながります。

過去に起きた例をもとに、

よくある失敗とその予防法を押さえておくと安心です。

例:「御中」と「様」の併用ミス、部署名の省略など。

よくあるトラブルとその対処法

宛先不明による返送

宛名や住所に誤りがあると、

封筒は市役所に届かず返送される可能性があります。

特に新住所や部署変更があった場合は、

最新情報を市の公式サイトで確認してから記載しましょう。

返送された封筒は速やかに修正し、再発送することが大切です。

書類の紛失への対策

市役所内での書類紛失を防ぐためには、

同封書類のリストをメモとして添付したり、

送付状をつけたりすると効果的です。

さらに、レターパックや書留を利用すれば追跡が可能で、

トラブル時の証拠にもなります。

市役所宛封筒に関する関連情報

各役所の特異性

市役所によって、

封筒の宛名や送付方法に微妙な違いがある場合があります。

たとえば、○○市では「生活福祉課」宛てを「福祉係」と指定することも。

公式サイトの案内や提出要項を事前にチェックするのがベストです。

市役所以外の役所への封筒書き

市役所以外にも、

区役所・町役場・県庁などに書類を送るケースがあります。

それぞれ呼称や部署名、敬称の書き方が異なる場合があるため、

「○○区役所 ○○課 御中」などと正確に記載しましょう。

市役所宛封筒の書き方完全ガイド!【まとめ】

市役所宛の封筒の書き方は、

書類を正確かつスムーズに届けるためにとても重要です。

この記事では、基本から応用まで幅広く、

実用的かつ丁寧に解説しています。

まず、封筒のサイズ選びや、宛名の正しい記載方法、

敬称(様、御中など)の使い分けといった、

間違いやすいポイントを具体例を交えて説明しています。

また、横書きと縦書きの書き方の違いや、

使用する状況に応じたレイアウトの選び方も紹介し、

誰でも迷わず書けるようサポートします。

さらに、返信用封筒の準備方法や「〇〇在中」といった記載ルール、

市役所へ送る書類の丁寧な添付マナーについても詳しく解説。

誤解を招かず、

スムーズなやり取りができるためのポイントを押さえています。

また、郵便料金の目安や切手の正しい貼り方、

郵便番号の記載の注意点、郵送後の確認事項など、

郵送時の実務的な注意点も余すことなく網羅。

実際の封筒の書き方の見本や、

各種書類別に封筒をどのように書き分けるべきか、

失敗例を踏まえた実例集など、実践的な内容も充実しています。

特に、宛先不明による返送や書類の紛失といった、

ありがちなトラブルとその対処法も紹介しており、

送付前の不安をしっかりと解消できる内容になっています。

加えて、市役所ごとの対応の違いや特色、

市役所以外の官公庁や自治体への封筒記載時の

ポイントについても触れています。

この記事を読めば、市役所などの公的機関へ送付する封筒を、

確実かつ正確に準備する力が身につき、

自信を持って手続きが行えるようになります。