衣紋掛けとは?その基本的な理解

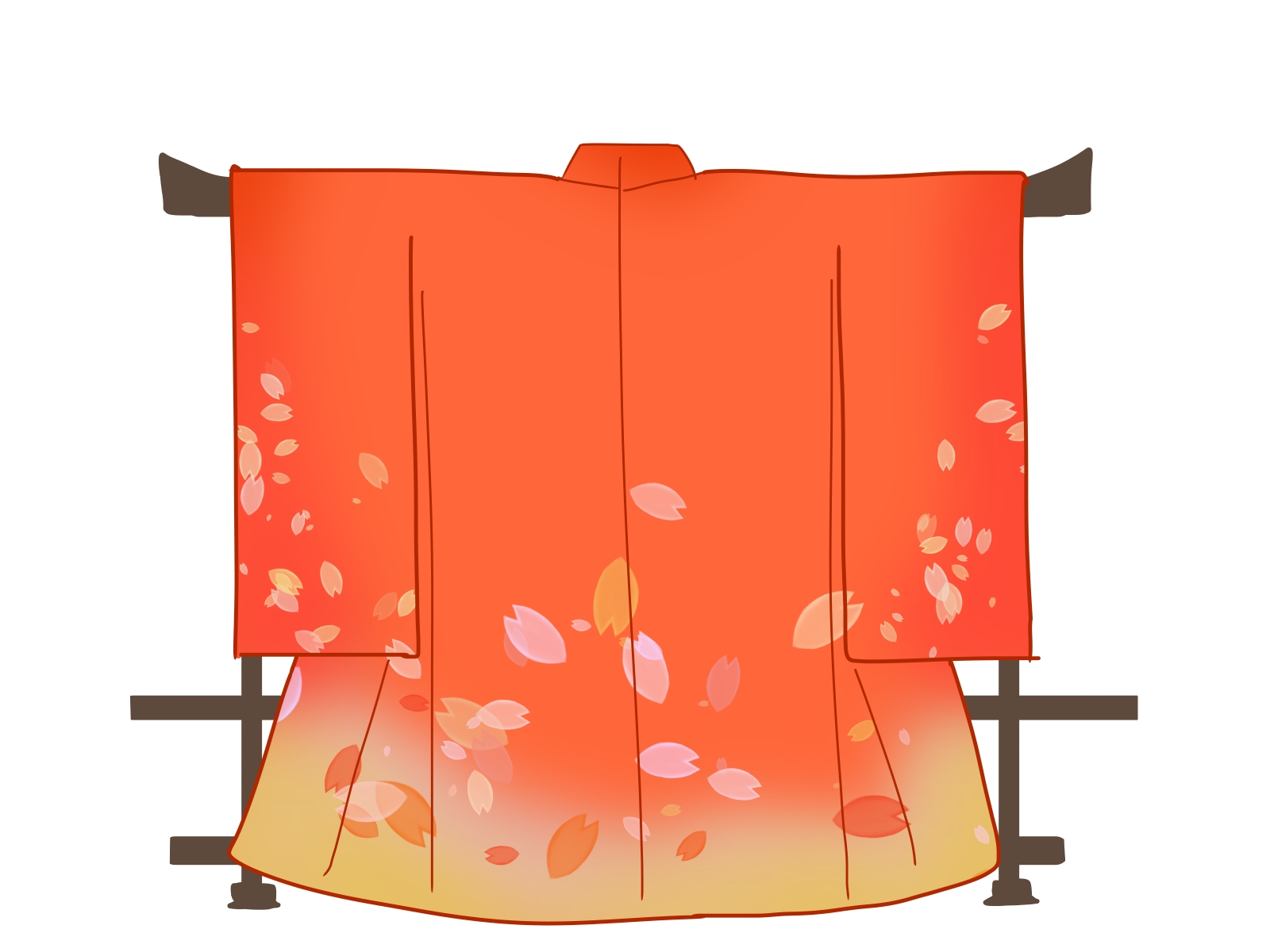

衣紋掛けは、和装文化と深く結びついた日本独自の生活道具であり、

着物や羽織などを掛けるための専用の掛け棒やスタンドを指します。

現代では洋服用のハンガーが主流ですが、

衣紋掛けはそれとは異なる歴史と文化的意味を持っています。

まずは、衣紋という言葉の意味や、ハンガーとの違い、

そして衣紋掛けが果たす役割について詳しく見ていきましょう。

衣紋とは何か?

「衣紋(えもん)」とは、

衣服、特に和服を整えて身にまとうことや、

その衣服そのものを指す言葉です。

平安時代の宮中では、

衣服を整えて着付ける役割を担う専門職

「衣紋者(えもんじゃ)」が存在しており、

そこから「衣紋」という言葉が広まりました。

現代では、着物を着るときの襟足部分を

「衣紋」と呼ぶこともありますが、

本来は衣服全体を意味する広い概念です。

ハンガーとの違い

洋服を掛ける際に使うハンガーは、

主に肩幅に合わせた形状で、

ジャケットやシャツをシワなく保つために発展しました。

一方、衣紋掛けは単なる衣服収納ではなく、

着物を一時的に掛けて形を整えたり、

風通しを良くして湿気を防いだりする目的で使われます。

また、着物は袖や裾が長いため、衣紋掛けは高さや幅に

余裕を持たせた構造になっているのが特徴です。

衣紋掛けの役割と用途

衣紋掛けは、単なる収納具ではなく、

着物文化を支える重要な道具です。

主な役割は以下のとおりです。

・着物の形を保つ:

着物は折りジワや型崩れが起きやすいため、

衣紋掛けに掛けて休ませることで美しい形を維持できます。

・湿気対策:

通気性を確保することで、シミなどを防ぎます。

・着付けの補助:

衣紋掛けに着物を掛けておくことで、

着付け作業がスムーズになります。

このように、衣紋掛けは和装をより快適に、

そして美しく保つために欠かせない存在なのです。

衣紋掛けの歴史的背景

衣紋掛けは、

長い日本の歴史の中で発展を遂げてきた生活道具です。

その起源や変遷、そして和装と洋服の違いに伴う

役割の変化を見ていきましょう。

日本における衣紋掛けの発祥

衣紋掛けの起源は平安時代にまでさかのぼります。

当時の貴族社会では、十二単や狩衣など、

複数の衣服を重ねて着る装束文化がありました。

これらを美しく保つためには、

衣服を丁寧に管理する必要があり、

衣紋掛けのような専用の道具が使われていたと考えられています。

室町時代には茶道や能楽などの文化が発展し、

衣服を見せる「美意識」がより重視されるようになりました。

武家社会でも格式を示すために衣紋掛けが用いられ、

特に家紋入りの羽織や裃を美しく見せるために活用されました。

衣紋掛けの歴史と文化的変化

江戸時代に入ると、

庶民文化の発展とともに着物が一般庶民にも広まり、

衣紋掛けも生活必需品となりました。

裕福な商家では、

衣紋掛けに季節ごとの着物を掛けて部屋に飾ることもあり、

単なる収納道具を超えて「装飾」としての役割も

果たすようになります。

明治時代に西洋文化が流入すると、

洋服用のハンガーが普及し始めますが、和服の文化は根強く残り、

衣紋掛けも依然として重要な役割を担いました。

特に婚礼や成人式などの儀式では、

晴れ着を美しく掛けて見せるために衣紋掛けが使われ続けています。

和装と洋服における衣紋掛けの違い

現代では洋服が主流となり、

クローゼットにはハンガーが並ぶ家庭が多いですが、

和装文化では今もなお衣紋掛けが活躍しています。

その違いは以下のとおりです。

・構造の違い:

ハンガーは肩幅に合わせた形状ですが、

衣紋掛けは長い袖や裾を広げて掛けられるよう設計されています。

・使い方の違い:

ハンガーは収納を目的とするのに対し、

衣紋掛けは着物を一時的に掛けて湿気を逃がし、

形を整える用途が中心です。

・文化的背景の違い:

ハンガーは実用性が重視されるのに対し、

衣紋掛けは美意識や礼儀と深く結びついています。

特に茶道や華道などの和文化では、

着物を丁寧に扱うことが礼儀の一環とされており、

衣紋掛けの使用はその象徴ともいえます。

衣紋掛けの文化的意義

衣紋掛けは、

和装文化と深く結びついた日本独自の生活道具です。

単なる着物を掛けるためのアイテムではなく、

長い歴史と文化の中で育まれてきた価値観を反映する存在でもあります。

ここでは、衣紋掛けが日常生活や日本文化の中で

どのような意義を持っているのかを解説します。

日常生活における存在意義

着物はデリケートな素材で作られており、

シワや型崩れを防ぐための適切な管理が欠かせません。

衣紋掛けは、着物を一時的に掛けて湿気を逃がしたり、

形を整えたりするために欠かせない道具です。

また、家族の中で大切な着物を見やすく保管する役割も担い、

日常生活における「見せる収納」としての意味もあります。

衣紋掛けと日本の伝統文化

衣紋掛けは、

日本の美意識や礼儀作法とも深く関係しています。

茶道や華道、能楽といった伝統文化の場では、

着物の扱い方が礼儀の一部とされ、

衣紋掛けを使うこともその延長線上にあります。

また、婚礼や成人式といった人生の節目では、

晴れ着を美しく掛けて飾る習慣が今も続いています。

衣紋掛けは、衣服を単なる布ではなく

「文化的価値を持つ存在」として尊重する

日本独自の感性を象徴しているのです。

現代における衣紋掛けの役割

現代では洋服が主流になり、

クローゼットにハンガーを並べる生活が一般的になりましたが、

衣紋掛けは依然として和装文化を支える重要な存在です。

特に、着物を日常的に着る人や、

舞妓・芸妓、茶道の師範など、和装を扱う場面では欠かせません。

また、インテリアの一部として衣紋掛けを活用し、

着物を「魅せる収納」として飾る人も増えています。

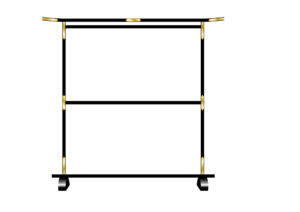

衣紋掛けのデザインと構造

衣紋掛けは、その用途に応じてさまざまな

デザインや構造が工夫されています。

ここでは形状や素材、

収納性といった観点から衣紋掛けの特徴を詳しく見ていきます。

様々な形状の衣紋掛け

衣紋掛けには、主に以下のような形状があります。

・立てかけ式:

床に置いて立てかけるタイプで、

安定感が高く、長い着物も広げて掛けられます。

・壁掛け式:

スペースを有効活用できるため、

狭い住空間でも重宝されます。

・折りたたみ式:

使用しないときはコンパクトに収納でき、

現代の住宅事情に合わせた人気のタイプです。

これらの形状は、それぞれのライフスタイルや

住環境に合わせて選ばれています。

衣紋掛けの素材と工夫

衣紋掛けは、素材によって印象や機能が大きく変わります。

・木製:

高級感があり、和室に自然に馴染む。

桐やヒノキなど、防湿性や防虫効果のある木材が人気です。

・金属製:

モダンなデザインが特徴で、耐久性に優れています。

・プラスチック製:

軽量で扱いやすく、リーズナブルな価格帯が魅力です。

さらに、滑り止め加工や防湿機能を備えたモデルも登場しており、

機能面でも進化を遂げています。

収納と保管のための設計

現代住宅ではスペースの限られた収納環境が多いため、

衣紋掛けにもコンパクトで効率的な設計が求められています。

折りたたみ式や伸縮式の衣紋掛けは、

収納時に場所を取らず便利です。

また、着物を埃から守るカバー付きのタイプも人気で、

和装を長期間きれいに保つための工夫が詰まっています。

衣紋掛けの変化と未来

時代の移り変わりとともに、衣紋掛けも進化を続けています。

ここでは近代化による変化、新しいトレンド、

そして今後の使い方について見ていきましょう。

近代化と衣紋掛けの進化

明治時代以降、洋装文化が浸透する中で、

衣紋掛けはその役割を変えながら生き続けてきました。

戦後の住宅事情では収納スペースの確保が課題となり、

従来の大型木製衣紋掛けから、折りたたみ式や

軽量タイプへと進化しています。

衣紋掛けに関する新しいトレンド

近年では、

衣紋掛けをインテリアとして楽しむ動きが広がっています。

たとえば、アンティーク調の木製衣紋掛けを和室やリビングに置き、

季節ごとの着物を飾る「見せる収納」が人気です。

また、SNSの普及により、美しい着物コーディネートを

写真映えする形で掛ける需要も高まっています。

さらに、着物レンタル業界や宿泊施設でも、

おしゃれなデザインの衣紋掛けを導入するケースが増えており、

和装体験の価値を高める要素として注目されています。

私たちの生活での使い方

今後は、衣紋掛けを単なる和装用具としてではなく、

ライフスタイルを豊かにするアイテムとして

活用する流れが強まるでしょう。

たとえば、季節ごとの着物ディスプレイや、

お気に入りの浴衣をインテリアとして飾るなど、

実用性と美意識を兼ね備えた使い方が期待されます。

また、現代的な収納事情に合わせて、

スリムで省スペースなデザインや、

多機能型衣紋掛けの開発も進んでおり、

今後ますます多様なニーズに応える存在となるはずです。

意外と知らない衣紋掛けの歴史と文化的背景 【まとめ】

衣紋掛けは、

和装文化と深く結びついた日本独自の生活道具で、

着物や羽織を美しく保ち、湿気を防ぎ、

着付けを助ける重要な役割を果たしてきました。

その起源は平安時代にさかのぼり、

貴族が十二単などを管理するために使われていたと考えられています。

室町時代には茶道や能楽の発展とともに「見せる美意識」が重視され、

江戸時代には庶民の生活にも浸透。

明治以降の洋装普及後も、

婚礼や成人式などの晴れ着を美しく飾る文化は続いています。

現代では折りたたみ式やカバー付きなど機能的な衣紋掛けが登場し、

着物を「魅せる収納」として活用する動きも広がっています。

また、アンティーク調デザインやインテリア性を重視した

製品も人気で、和装文化の象徴からライフスタイルを彩る

アイテムへと進化中です。

衣紋掛けは歴史と文化を受け継ぎながら、

現代生活にも溶け込む存在として進化を続けています。