寸志封筒の基本的な書き方とは?

寸志とは何か?その意味と背景

「寸志(すんし)」とは、本来は「わずかな志」という意味で、

控えめな表現を用いて感謝や敬意を示す金銭のことを指します。

特にビジネスや冠婚葬祭などのフォーマルな場面で用いられることが多く、

謙虚な気持ちを込めて渡す心付けとして、日本文化に深く根付いています。

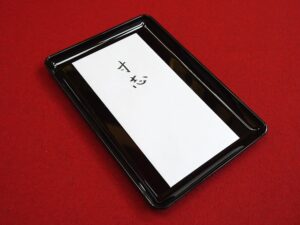

封筒の種類と選び方

寸志を渡す際には、

白無地または紅白の水引が印刷された封筒を使用するのが一般的です。

冠婚葬祭用の祝儀袋ではなく、

シンプルで控えめなデザインの封筒を選びましょう。

ビジネスシーンでは特に、華美な装飾を避けた封筒が適しています。

寸志の金額相場とケース別の目安

金額は場面や相手との関係性によって異なります。

例えば、職場でのお礼の場合は3,000円〜10,000円程度が一般的ですが、

あくまで一般的な目安であり、地域や職場の慣習によって異なります。

結婚式や披露宴でのお礼ではもう少し高めに設定する場合もあります。

重要なのは「気持ちを表す金額」であるため、

過度に高額にならないよう注意しましょう。

寸志封筒における表書きの重要性

表書きは封筒の顔とも言える大切な要素です。

「寸志」と中央に楷書で丁寧に書くことが基本です。

表書きがしっかりしていることで、

相手に対する礼儀や誠意が伝わります。

寸志封筒のマナーと注意点

寸志を渡すタイミングや場所、言葉遣いもマナーの一環です。

必ず両手で丁寧に渡し、

簡単な挨拶やお礼の言葉を添えると好印象です。

また、お札は新札を使用し、向きや折り方にも配慮しましょう。

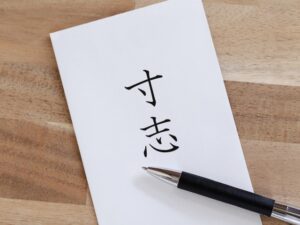

寸志封筒の具体的な書き方

表書きの表現と記載内容

表面には「寸志」と楷書で縦書きし、中央に配置します。

手書きが基本ですが、美しい文字に自信がない場合は

筆ペンを使うと見栄えが良くなります。

名前の書き方と位置

差出人の名前は表書きよりもやや小さめに、

封筒の左下に書くのが一般的です。

姓だけでも構いませんが、

フルネームを使うとより丁寧な印象になります。

金額の書き方と中袋の使い方

中袋がある場合は、中袋に金額と名前を記載します。

金額は「金○○円也」と漢数字を用いて記入するのがマナーです。

中袋の表に金額、裏に名前と住所を書くと丁寧です。

水引の意味と選び方

水引は贈る場面によって使い分けます。

寸志では紅白の蝶結びが適しており、何度でも繰り返してよい

お祝い事や一般的な感謝の気持ちを表す際に使われます。

弔事では黒白または双銀の水引を使用するのが通例です。

目上・目下の相手への配慮

寸志は目上の人には原則として用いないのがマナーです。

目下の人に対する感謝やお礼として使われることが多いため、

目上の人に贈る場合は「御礼」など別の表書きを選ぶとよいでしょう。

場面別の寸志封筒の使い方

送別会や歓迎会でのマナー

送別会や歓迎会では、

幹事や主役への感謝の気持ちを表すために寸志を贈ることがあります。

簡単なメッセージを添えると、より心が伝わります。

ビジネスシーンでの寸志と心付け

取引先や業者など、

ビジネスシーンでの心付けとして寸志を渡すことがあります。

但し、業界や立場によっては金銭の受け渡しを控える慣習もあるため、

事前に周囲の慣例を確認すると安心です。

結婚式や披露宴の場合の注意点

結婚式のスタッフや受付係、

司会者などへのお礼として寸志を渡すことがあります。

表書きは「御礼」や「心付け」とし、

金額は3,000円〜5,000円程度が相場です。

但し、あくまで一般的な目安であり、地域や職場の慣習によって異なります。

宴会や歓送迎会に適した寸志

宴会や歓送迎会での寸志は、

幹事や司会者への感謝を表すために渡します。

封筒にはシンプルな「寸志」の表書きを用い、

手渡しで丁寧に渡しましょう。

プライベートでの寸志の扱い

親しい友人や知人への簡単な感謝の気持ちとして

寸志を使う場合もあります。

その場合は、形式にとらわれすぎず、

相手の気持ちに寄り添った配慮が大切です。

寸志封筒で伝える心遣い

贈り物としての寸志の意味

寸志(すんし)とは、感謝や敬意の気持ちを表すために、

わずかな金品を贈る行為です。

特に職場や地域社会などで、

形式ばらずにささやかな謝意を示す際に使われることが多い言葉です。

寸志は「少しばかりの心遣い」という意味合いを持っており、

謙虚さを込めて使うのが基本です。

お世話になった方への御礼

寸志は、お世話になった方やお手伝いをしてくれた方に

感謝の気持ちを形にして伝える手段です。

たとえば、引越しの手伝いをしてくれたご近所さんや、

イベントを手伝ってくれたスタッフなどに寸志を贈ることで、

丁寧な印象を与えることができます。

形式にとらわれすぎず、気持ちを大切にすることがポイントです。

心付けとしての寸志の役割

寸志は、冠婚葬祭とは異なる日常的な場面でも用いられます。

たとえば、業者の方にちょっとしたお礼をしたいときや、

仕事の区切りでお礼を伝えたいときなど、

心付けとして活用されます。

金額よりも「ありがとう」という気持ちを伝えることが重要であり、

封筒の見た目や書き方にもその心配りが現れます。

印象を良くするための工夫

寸志封筒の書き方ひとつで、受け取った相手の印象が変わります。

筆ペンや万年筆など、丁寧に書ける筆記具を選び、

封筒には「寸志」や「御礼」といった表書きをバランスよく書きましょう。

また、中袋には金額や名前を記入することで、

より正式な印象を与えられます。

封筒のデザインも清潔感のあるシンプルなものを選ぶのがおすすめです。

相手に合わせた寸志の表現

寸志は、相手の立場や関係性に応じて表現を変えるのがマナーです。

たとえば、目上の方に「御礼」と書くのは失礼に当たる場合があるため、

「寸志」という言葉を用いるのが無難です。

反対に、親しい関係であれば「心ばかり」や「御礼」

といった柔らかい表現も良いでしょう。

相手に敬意を示すことを忘れずに、適切な言葉選びを心がけましょう。

寸志封筒作成の準備と印刷

100均で揃えるアイテム

寸志封筒に必要なアイテムは、

100円ショップで簡単に揃えることができます。

無地の白封筒や、あらかじめ「寸志」と印刷された専用封筒、

中袋などを手軽に購入可能です。

また、筆ペンやサインペンなども揃っているため、

コストを抑えながらきちんとした準備ができます。

印刷のパターンとおすすめ

寸志封筒は手書きが基本とされていますが、

綺麗な印象を与えるためにプリンターで印刷するのも一つの方法です。

縦書きで「寸志」または「御礼」と印刷し、

フォントは楷書体や明朝体を選ぶと格式ある印象に仕上がります。

名前や日付を手書きで加えることで、

印刷と手書きのバランスを取ることができます。

記入に適した筆記用具

筆ペンや万年筆、サインペンなど、

にじみにくく滑らかな筆記用具を選ぶことが大切です。

毛筆が使える方であれば、

筆で書くとより丁寧な印象を与えることができます。

筆記の際には、下書きをしたり、

書き損じたときのために予備の封筒を用意しておくと安心です。

事前準備とタイミング

寸志を贈る際は、タイミングも重要です。

感謝の気持ちを伝えたいと思ったそのときに渡すのが理想ですが、

場面によっては事前に準備しておく必要があります。

たとえば、

イベントの終了時や作業が一段落したタイミングで渡すことで、

より自然に気持ちを伝えることができます。

おすすめのデザインと大きさ

封筒のデザインは、

できるだけシンプルで落ち着いたものを選びましょう。

派手すぎるデザインは寸志の趣旨に合いません。

また、サイズはお札が折らずに入る

長形4号(90×205mm)がおすすめです。

封筒に合わせた中袋を使用することで、

より丁寧な印象を演出できます。

【まとめ】寸志封筒の基本的な書き方とマナーについて

寸志とは「わずかな志」という意味を持ち、

謙虚な気持ちを込めて感謝や敬意を示す日本独特の心付けです。

主に職場や冠婚葬祭、ビジネスシーンなどで使われ、

適切な封筒選びや記載方法、渡し方のマナーが求められます。

ビジネスシーンでは、社内規定や業界慣行を踏まえた対応が重要です。

封筒は白無地または紅白の水引が印刷されたものを選び、

「寸志」と中央に楷書で丁寧に書くのが基本。

中袋がある場合は金額と名前を記載し、

丁寧な封入を心がけます。

寸志の金額相場は状況によって異なり、

ビジネスシーンでは3,000円〜10,000円程度が一般的ですが、

あくまで一般的な目安であり、地域や職場の慣習によって異なります。

目上の人には「寸志」は不適切であり、

代わりに「御礼」などの表書きを使うことが望まれます。

渡すタイミングや言葉遣いにも注意し、

両手で丁寧に渡すなど礼儀を尽くすことで、

よりよい印象を与えることができます。

また、100円ショップなどで手軽に必要な

封筒や筆記具を揃えることも可能で、

印刷と手書きを併用する方法も効果的です。

封筒の大きさやデザインも清潔感のあるシンプルなものを選び、

用途に合った寸志の表現を使うことが大切です。

寸志封筒は単なる金銭のやり取りではなく、

感謝や敬意を「形」にして伝える日本らしい心遣いの象徴です。

正しい書き方とマナーを知ることで、

より丁寧で温かいコミュニケーションが可能になります。

※本記事は一般的な慣習やマナーを紹介するものであり、

状況や地域、相手との関係性によって適切な対応は異なります。